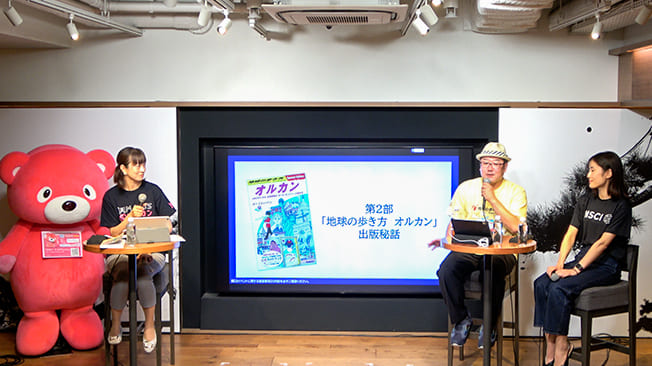

「地球の歩き方 オルカン」出版秘話

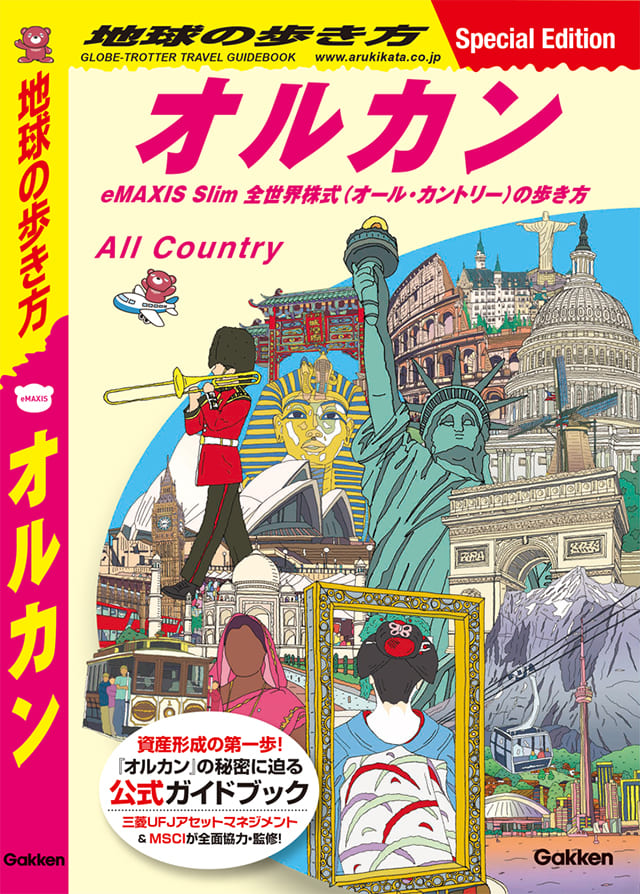

三菱UFJアセットマネジメントとMSCI Inc.が監修協力したコラボ本「地球の歩き方 オルカン」が、2025年8月28日、ついに発売されました。ここでは、第5回 eMAXIS ファンミーティングのプログラム「地球の歩き方 オルカン|出版秘話」の模様をレポート形式でご紹介します。

- 鈴木

- 進行役 弊社ストラテジック・リサーチ部

- 宮田 崇様

- 株式会社地球の歩き方

- 菊川 華子様

- MSCI Inc.

注記) 下記の内容はそれぞれ参加者個人の意見であり、当社の見解ではありません。また、将来の投資成果を保証等するものではありません。投資に関する決定はお客さまご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

※当ページでは、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を、愛称「オルカン」で呼ぶことがあります。「オルカン」は当社の登録商標です。

「地球の歩き方」と「オルカン」のコラボ本が発売!制作のきっかけは?

早速ですが、宮田さん。ついに「地球の歩き方 オルカン」が発売となりました。今の心境はいかがですか?

私自身も含めて、この書籍の出版に関わった方、この場に来てくださった方、全てに対して「おめでとうございます!」と言いたいですね。本当に大変でした。

私も監修協力という立場で、企画から発売まで関わらせていただきましたが、出来上がった書籍を手にしたときは非常にうれしかったです。

この本に関して、皆さまから事前にいただいたご質問のなかで圧倒的に多かったのが、「この書籍を作るきっかけは何だったのか?」「誰が発案したのか?」といった内容でした。このあたりについて、お話を伺えますか?

2024年6月、「代田さん」という方から地球の歩き方編集室の一般お問い合わせ窓口に1通のメールが届きました。その内容は「旅とは全く関係がないけれど、私の担当する商品『オルカン』と『地球の歩き方』は親和性が高いのではないか。一度会話がしたい。」というものでした。編集室はピンときていなかったものの、それを見た総務部長が「これはすごい人からメールがきた、本当だったら大変なことだ」と、熱量高く企画化を主導しました。

ご存じの通り「地球の歩き方」は海外旅行のガイドブックですが、コロナ禍で海外旅行の需要が減り、あの手この手でいろいろな商品を作っているうちに、「出てきた企画は否定せずに、実現させるための手段を考える」という企業風土が醸成されつつありました。

こういった会社の変化もあり、コラボ本の話が進んだというのが背景です。

社内の反応は?それぞれの立場で大変だったこと

代田からのメールに対する社内の反応はどうだったのでしょうか?オルカンを知っている方もいれば、知らない方もいたのではないかと思います。

総務部長と編集室のテンションには大きな差があったため、1つずつ丁寧に説明を行いました。編集室内のオルカンを知っている人と知らない人、資産運用をやっている人とやっていない人との割合は、皆さまが把握しているような数字と同じような割合でしたので。

私たちが最初にこの話をお伺いしたのは、代田さんとのご面談の際でした。第一印象としては、とにかくびっくりしつつも「なんて面白くて素敵な企画なのだろう」と感じました。

私たちも話を聞いたときに、確かにワクワク感もあったのですが、やったことがないことへの不安や「本当にやるの?」「本当に実現するの?」といった声も多くありました。

でも、オルカンでしかできないことでもあり、この貴重な機会を活かすべく、何とか社内を動かして今日を迎えることができました。

素晴らしいですね。今回の企画に関しては、それぞれ社内や他部署への説明が大変だったと思います。

我々も、販売部という部署には「なぜ『地球の歩き方』と『オルカン』がコラボする必要があるのか」について丁寧に説明して、さんざん議論しました。本当に大変でした。「やります」「やりたいです」とはいったものの、どうしたらよいものかという苦労がありましたね。

今までにない苦労だったわけですね。

そうですね。我々は金融の知見が全くないので、それを自分たちのフィールドにどう置き換えるかというところで悩みました。

「地球の歩き方」は、語学があまり得意ではない方でも、これ1冊あれば日本から飛行機に乗って飛び立ち、海外の国々を旅して無事に帰国できるよう丁寧に作り込まれている書籍です。それと同じことを「オルカン」でもやろうということをテーマに掲げて作りました。

MSCIのほうではいかがでしたか?社内での反応をお聞かせください。

MSCIの指数やデータは、直接的には機関投資家の皆さまに提供していることもあり、これまでは会社として個人投資家の皆さまに直接情報を発信する機会がありませんでした。

そういったことから、このような素敵な企画でご一緒させていただくことは、本当に貴重でありがたいことだと思いましたし、日本のメンバーは「ぜひやろう!」と非常に前向きで、わくわくしておりました。

本国(米国)の反応はどうでしたか?

日本であれば、「地球の歩き方」でオルカン版が出るらしい、と言えば、確かに最近色々なコラボをしているよね、とある程度は理解してもらえます。しかし海外だとそうもいかなくて…。

まず「日本で有名な、ある本の監修をしたい」という話から始めて、次に「『地球の歩き方』という有名な観光ガイドブックがあって」という話をすると、ここで「なぜMSCIが観光ガイドブック?」という反応になってしまうなど、コンセプト説明には大変苦労しました。その他法務部門との調整等にも苦労はありましたが、結果的には皆が応援してくれました。

実は我々も、苦労したことが多くありました。金融用語や仕組みを、編集の方に説明をさせていただく機会があったのですが、なかなか難しく、ご理解いただくまでに時間がかかりました。

上がってきた原稿を見てみると、「こういう表現があるのか」という新しい気付きがあったり、「これは少し解釈が違っているな」というものがあったり、さまざまな苦労がありました。

専門用語に対してのケアについては、なかなか苦労したと担当が言っていました。

我々よりもはるかに苦労が多かったと思いますが、編集の方が実際に一番大変だったのはどのようなことでしたか?

オルカンに関係した都市を紹介するページがあるのですが、そこが観光地ではない場合、どのようにして情報を集めるのかといった難しさがありました。

またオルカンを初めてきく方、なじみのある方どちらも納得できるような文章の組み立て方、たとえば専門用語はどこまでかみ砕いて説明するかといったことには非常に苦労したと聞いています。

「地球の歩き方 オルカン」おすすめページをご紹介!

この本のなかで、おすすめのページはありますか?

いくつかあります。先ほど申し上げた通り、我々が観光で取り上げない街が出ていることかなと思います。

あと、まずは日本のページから目を通していただくのがおすすめです。日本のページを開くと、オルカンに組み入れられている日本企業が見られます。その多くは皆さまも知っている企業かと思います。そして、各国のページにも、日本と同じくその国の有名企業が出てきます。名前を聞いたことのある企業も出てくると思いますが、ただ有名なだけではなく、国の根幹となる産業であることも理解できるはずです。

この本1冊あれば、組入れ銘柄はもちろんその国の産業や文化も知ることができるかと思います。

オルカンのベンチマークであるMSCI ACWI※を中心に、指数がどのように構築されているか、どういうルールがあるのか、どのような切り口でどう分解できるのか、といった点について、できる限り分かりやすく説明しています。

今までファンドの裏側の「指数」に目を向けていなかった方々も、指数を通して投資を見てみるきっかけになったらいいなと思っています。

※オルカンはMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

聞かれていないのですが(笑)、私のおすすめのページも発表させてください。

実は、各国の紹介ページの下に「はみ出しコラム」というコンテンツがあるのですが、これはオルカンを持っている弊社社員たちの声です。

アンケート形式で「なぜオルカンを始めたのか」「オルカンで利益が出た場合、何に使うのか」といったことを聞いて、そのなかから地球の歩き方の編集者さんに選ばれた回答が掲載されています。運用会社の生の声をお届けできるコンテンツなので、ぜひこの部分にも注目してもらいたいと思っています。

掲載された社員にそのことを伝えると、どの人も大変喜んでいました。

私もすごく大好きなコンテンツです。

地球の歩き方は、ユーザーの声を非常に大事にしているのですが、このページに掲載された内容は、ユーザーだけではなく、裏で関わっている方たちの生の声、なかなか表に出てこないプロフェッショナルの声です。それが聞けるということは、大変貴重だと感じます。

資産運用をやっている方がやっていない方に対してオルカンを紹介するときに、「なんとなく」で済ませてしまう部分もあると思います。しかし、今回はそのオルカンを作っている方たちが、1日をどう過ごしているのか、その方たちがどのような働き方をしているのかという裏側まで丁寧に取材させていただきました。

「オルカンの正体」がこの本1冊読めば分かるのではないでしょうか?本当に分かりやすく仕上がっていると感じています。

まとめ|どのような方に読んでほしい?

最後に、この書籍「地球の歩き方 オルカン」は、どのような方に読んでいただきたいですか?

資産形成されている方はもちろんですが、あえて少し別の視点から考えてみると、金融教育本のような形で利用してみてもよいのではと思っています。

全編カラーですし、社会科の資料集のように各国の基幹産業や有名企業などを楽しく学べるような本なのではないかとも感じているので、年代問わず、ぜひ多くの方に読んでいただきたいなと思います。

金融教育がますます重要視されている昨今、楽しみながら学べるコンテンツが盛りだくさんの「地球の歩き方 オルカン」は、金融の教科書的な役割も果たしてくれるかもしれませんね。

我々三菱UFJアセットマネジメントでも、これから資産形成への第一歩を踏み出そうとしている皆さまはもちろん、既にオルカンをお持ちのお客さまにも、ぜひ読んでいただきたいと思っています。

形のない投資信託は、説明が困難な部分もありますが、この書籍を通して目に見える状態で届けられる、これを実現できたのは、地球の歩き方の皆さんの知見やノウハウがあったからこそだと思っています。

この書籍は、投資対象国や地域、産業を旅するように知る、いわば「知的好奇心の旅」のためのガイド本ともいえるのかもしれませんね。

そうですね、知的好奇心と旅は親和性が高いと感じます。たとえば私は「20年前のインド旅行の際、チャイの価格は1ルピー50パイサだった。しかし、今は20ルピー以上する。いったい何倍になっているのだろうか?」といった経験をしたことがあります。

このように旅と物価は非常に近いところにあって、実際「お金の価値は、20年経つとこれほど変化しているのだな」と感じました。

その経験を、改めてオルカンと絡めて「あの旅で感じていたものは、実はこういうわけだったのか」というネタにして入れています。

大変素敵な本になっていると、私も感じています。オルカンに関する情報や知識を深掘りしていただきたく、この書籍を通してこれからもオルカンを応援し続けていただければと思っています。

皆さまご視聴ありがとうございました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

<使用している指数について>

・MSCIが提供するすべての情報はMSCI Incに帰属し、複製、再配布、再出版することはできません。MSCIはいかなる金融商品、または指数に含まれる個別銘柄を推奨するものではなく、投資を勧誘するものでもありません。本書に含まれるMSCIのいかなる情報も、投資助言として解釈されるものではありません。MSCIは本書の内容に関して一切の法的責任を負いません。すべての情報は「現状のまま」提供され、MSCIはそれに関していかなる責任も負いません。また、公表後の情報を更新する義務も負いません。

・その他当ページの指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページをあわせてご確認ください。

(https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html)